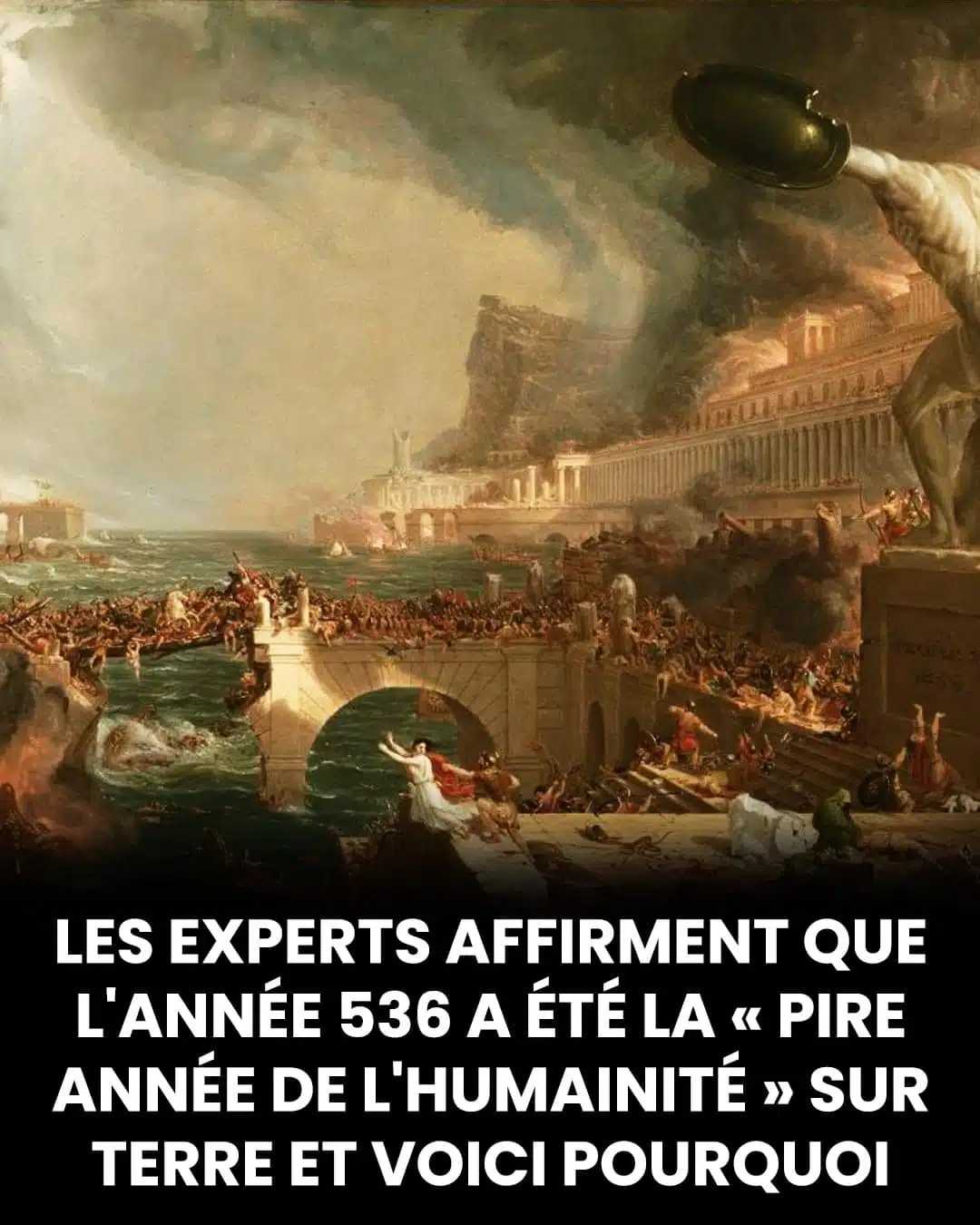

536 après J.-C. : L’année où l’humanité a frôlé l’obscurité éternelle

En 536, une mystérieuse chape de ténèbres a englouti la Terre, transformant les jours en une pénombre inquiétante. Les historiens qualifient cette période de catastrophe planétaire, mais quel événement a pu plonger le monde dans une telle désolation ?

Un voile obscur : l’année où le soleil perdit son éclat

L’histoire débute par un événement climatique hors du commun. Durant près d’un an et demi, une brume persistante enveloppe l’Europe, le Moyen-Orient et une partie de l’Asie. Les chroniques de l’époque, comme celles de Procope de Césarée, décrivent un soleil pâle, comparable à « un disque lunaire ». Les températures chutent alors brutalement, avec une variation de 1,5 à 2,5 degrés, transformant les climats tempérés en paysages hivernaux.

Les conséquences sont catastrophiques : la Chine connaît des chutes de neige estivales, les récoltes sont désastreuses et des famines se propagent. En Irlande, les documents historiques font état d’une grave crise alimentaire durant trois années consécutives. Ces bouleversements climatiques ébranlent les fondements des civilisations de l’époque.

La peste justinienne : le fléau qui acheva les survivants

Alors que les populations tentent de se relever, un nouveau malheur frappe en 541 : la peste bubonique, surnommée peste de Justinien. Cette pandémie ravageuse emporte entre 25% et 50% des habitants dans les zones touchées, accélérant le déclin de l’Empire byzantin. La combinaison de ces deux catastrophes – d’abord climatique puis sanitaire – marque durablement le VIe siècle comme une période de grande détresse.

L’énigme résolue : le rôle clé des éruptions volcaniques

Coulée de lave lors d’une éruption volcanique près du village de Grindavik en Islande, le 1er avril 2025. (Photo par Ael Kermarec / AFP)

Pendant des siècles, l’origine de ce phénomène resta mystérieuse. Les progrès scientifiques ont finalement permis à des experts comme McCormick et Mayewski de trouver la réponse. En étudiant des carottes glaciaires prélevées en Suisse – véritables archives climatiques – ils ont identifié qu’une éruption majeure en Islande en 536 avait projeté d’immenses quantités de particules dans l’atmosphère.

Imaginez un volcan crachant un tel volume de cendres qu’il parvient à obscurcir le ciel de tout un continent ! Trois éruptions successives (en 536, 540 et 547) créent un effet cumulatif, plongeant l’économie mondiale dans une crise qui persistera pendant plusieurs générations.

Les premiers signes de reprise enregistrés dans les glaces

L’espoir renaît cependant vers 640 après J.-C. Les analyses glaciaires révèlent alors une augmentation des traces de plomb, indiquant la reprise des activités minières et notamment de l’extraction d’argent. C’est le signe avant-coureur d’une renaissance économique, semblable aux premiers bourgeons après un long hiver.

Vers 660, l’argent redevient une monnaie d’échange courante, témoignant de l’émergence d’une nouvelle classe commerçante. On assiste alors à une véritable « révolution économique médiévale », surgie des ruines d’une période particulièrement sombre.

L’histoire se répète : un cycle infernal

Malheureusement, l’humanité semble condamnée à revivre ses erreurs. Au XIVe siècle, lors de la Peste noire, les traces de pollution au plomb s’effondrent à nouveau, révélant un nouvel effondrement économique. Comme un feu qui s’éteint brusquement, l’activité humaine marque un temps d’arrêt.

Ces découvertes scientifiques démontrent combien nos sociétés restent fragiles face aux phénomènes naturels. Aujourd’hui encore, en étudiant les glaces polaires ou les cernes des arbres anciens, la Terre continue de nous livrer les récits enfouis de notre passé.