Décryptage : l’origine méconnue des inscriptions « WC » sur les portes de toilettes

Ces deux lettres figurent partout dans notre quotidien, des aéroports aux cafés, pourtant leur véritable signification échappe à la plupart des gens. Loin d'être anodine, cette abréviation cache une histoire surprenante qui va bien au-delà de sa fonction pratique.

L’origine méconnue du terme « WC »

Saviez-vous que l’appellation « WC » provient de l’anglais « Water Closet » ? Cette expression, traduisible par « cabinet d’eau », pourrait sembler étrange aujourd’hui. Pourtant, elle reflète parfaitement la réalité de l’époque : un espace réduit dédié aux commodités avec arrivée d’eau, révolutionnaire comparé aux traditionnelles latrines extérieures.

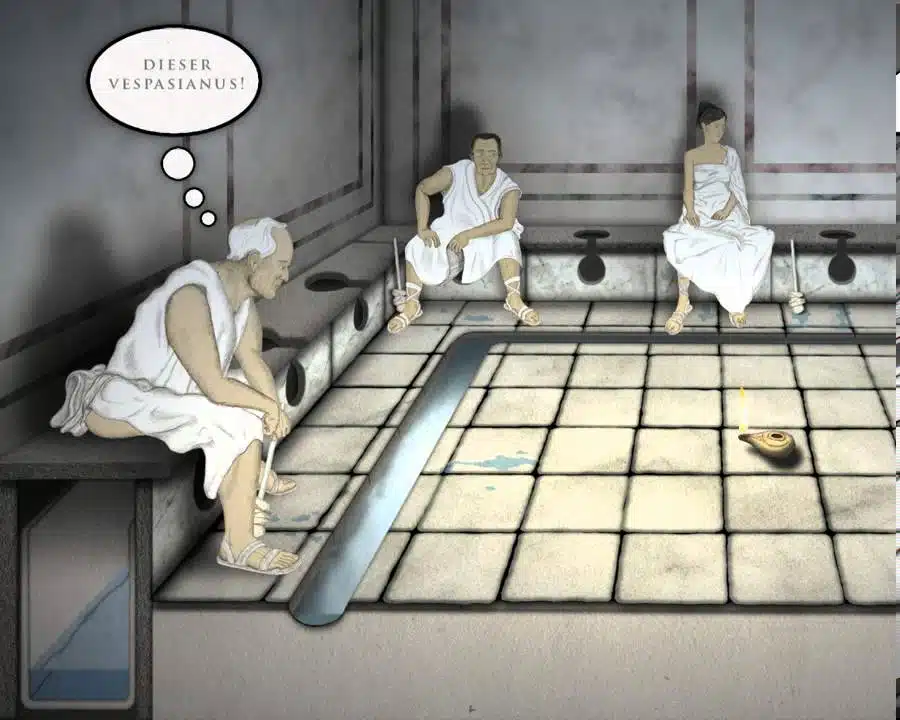

Retour dans le temps : l’hygiène avant la modernité

Avant le XIXe siècle, peu de foyers bénéficiaient de sanitaires intérieurs dans les pays occidentaux. Les besoins s’effectuaient soit dans des cabanes extérieures, soit dans des récipients qu’il fallait ensuite vider manuellement. Les premières pièces d’eau servaient principalement à la toilette corporelle, sans nécessairement inclure de toilettes.

L’avènement des réseaux de canalisation vers 1880 a permis l’installation systématique de toilettes dans les habitations, souvent dans une pièce distincte de la salle de bain, baptisée justement « water closet ».

La pérennité surprenante de l’abréviation « WC »

Malgré les salles d’eau contemporaines intégrant l’ensemble des sanitaires, l’appellation « WC » reste omniprésente, particulièrement dans les espaces publics. Son atout majeur ? Une compréhension immédiate au-delà des frontières linguistiques. Ce sigle fonctionne comme un langage visuel universel, précieux pour les visiteurs étrangers.

En Europe continentale, ces deux lettres constituent une signalétique standardisée, immédiatement identifiable par tous.

Pourquoi cette diversité terminologique ?

La désignation de ce lieu intime varie considérablement selon les cultures :

- Les Français utilisent généralement « toilettes » ou « WC »

- Les Britanniques préfèrent « loo » ou « lavatory »

- Les Américains optent pour « restroom » ou « bathroom »

- Les Espagnols disent « aseos »

- Les Allemands utilisent « Toilette » ou « WC »

Cette variété linguistique soulève parfois des situations cocasses, comme l’emploi du terme « salle de bain » pour des pièces ne comportant aucune installation de bain.

Une mésaventure transatlantique

Un couple québécois a récemment relaté une expérience devenue populaire sur les réseaux : lors d’un séjour aux USA, leur demande des « toilettes » les a conduit… dans une blanchisserie ! Cette confusion humoristique illustre parfaitement les pièges de la traduction spontanée.

Une terminologie riche en enseignements

Que vous parliez de WC, sanitaires, lieux d’aisance ou toilettes, l’important reste la communication. Ce sujet en apparence anodin témoigne de l’évolution de nos sociétés et de notre approche de l’hygiène personnelle.

La prochaine fois que vous croiserez l’inscription « WC », souvenez-vous qu’elle représente bien plus qu’une simple indication – c’est un véritable marqueur culturel !

Et dans votre région, comment nommez-vous cet espace ? N’hésitez pas à partager vos expressions locales ou anecdotes personnelles !